Atraviesas varias puertas de hierro, incontables corredores, subes y bajas escaleras. Toda la arquitectura de la Cárcel Distrital parece haber sido diseñada para generar un extravío mental, de modo que no sepas si te diriges hacia el centro de la tierra. Sí, Bogotá está a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar, pero una vez llegas al área de los pabellones, te preguntas si acaso estas personas privadas de libertad no han sido sepultadas en las más profundas entrañas del mundo.

Los guardias del último filtro de seguridad son los más inquisitivos. Tras una requisa concienzuda, te sientan en una silla de plástico mientras un perro te huele una y otra vez. Algo de eso te recuerda a las imágenes que has visto de Guantánamo. Subes otras escaleras. Todo son pasillos y más pasillos de ladrillo. Es un laberinto. Pasas junto a algunas oficinas, que también parecen celdas. Ahí todos, guardias y reos, administradores y visitantes, tienen que cargar con la impronta del cautiverio. Helena, la mujer que me invitó a lanzar mi libro en la cárcel, me dijo que debido al alto número de personas privadas de libertad que se inscribieron al evento, no lo haríamos en la biblioteca, sino en el auditorio. Me dijo que me sintiera orgulloso, pues todas las personas ahí dentro acudían por gusto, no se les otorgaban beneficios por sentarse a escuchar al escritor invitado, y agregó que si estaban ahí era porque habían leído algo de mi obra. A lo largo del último corredor, vimos los pabellones a derecha e izquierda. Ahí dentro estaban las celdas, alrededor de un espacio abierto en el que los presos se paseaban. Oímos gritos, risas, las órdenes de los vigilantes, vimos siluetas color naranja. La sola idea de que alguien estuviera leyendo mis novelas en semejante lugar, comenzó a surtir sus primeros chispazos de orgullo y tristeza.

Apenas ingresé al auditorio, y estuve ante aquellos cincuenta y pico reclusos, toda mi ansiedad se disipó, porque eran los guardias con sus manoseos y sospechas quienes me ponían nervioso. Entre las personas privadas de libertad, había de todo. Bajo esos uniformes naranja que llevaban el escudo de Bogotá en la espalda, como un sello de propiedad, o como esos hierros que queman la carne del ganado, vi caras de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros y mestizos, rubios y pelinegros, todos unidos por el cautiverio. Yo no sabía, y aún no sé, qué hicieron para terminar encanados. Pero tampoco soy tan inocente como para creer que todos se lo merecieron.

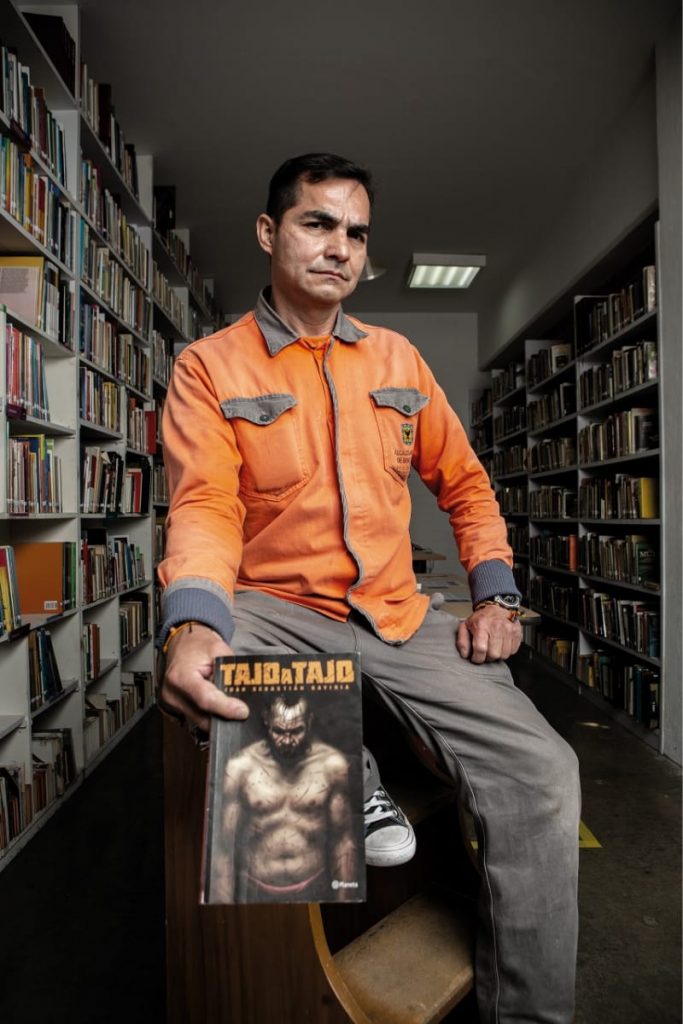

Entonces se me acercó un tipo joven exhibiendo una camiseta blanca con la portada de Tajo a tajo estampada al frente. “Qué chimba de camiseta, parcero”, le dije, y él me presentó a otro hombre que llevaba una igual. Ellos, Iván y Jeisson, bibliotecarios de la cárcel, presos por motivos que yo ignoraba, serían mis entrevistadores. Pero antes de dar inicio al encuentro, me mostraron los afiches en las paredes y los dibujos junto al escenario. Fui víctima de su entusiasmo. Habían sido realizados por algunos internos. Copias de las ilustraciones de mis portadas. Y en la pared del fondo, el dibujo de un cuchillo junto a uno de mis poemas: “Espejito espejito, ¿quién es la hiena más hambrienta de este reino?”.

Comenzó la charla. Iván y Jeisson, tipos despiertos y de vigor intelectual, habían preparado el evento a la perfección. Sus preguntas eran excelentes y yo las respondí con honestidad. Quizás el público se sorprendió por mi manera de hablar, porque me dirigí a ellos cómo me dirijo a todo el mundo, soltando chistes pesados entre mis respuestas, decorándolo todo con mis queridas groserías, contando anécdotas desquiciadas, hablándoles del viaje, de mi historia con las drogas, de mis experimentaciones en los ardientes estratos de la violencia, de mi desprecio manifiesto hacia la autoridad, todo para desencadenar en mi idea de la literatura como un único acto de rebeldía. Lo último que le queda a un espíritu que ya trató de ser libre allá afuera, en el mundo, y que halló la manera de ser tirano de realidades ante una hoja en blanco.

El diálogo fluyó. El público estallaba en carcajadas cada tanto. La cosa adoptó un aire de stand-up comedy dionisíaco. Estábamos celebrando la vida, celebrando la ilusión de libertad, celebrando los errores del pasado, celebrando que aún estábamos vivos y que el mundo no había conseguido extirparnos el hambre y la curiosidad. A pesar de la presencia amenazante de los guardias armados en las entradas al auditorio, decidí dejarlo salir todo. ¿Por qué no? Mi odio hacia la policía, mi ateísmo rabioso, mis dudas respecto a la verdad, mi fragilidad, mi inseguridad. Este estado mental donde, honestamente, he perdido toda fe en las buenas intenciones de los jefes y señores de nuestra sociedad. Mis inquietudes morales. Y ellos y ellas aplaudían, aullaban como lobos celebrando una matanza, gesticulaban y sonreían. ¿Qué más podía darles aparte de mi sinceridad?

Luego vinieron las preguntas del público. Estos tipos tiraron a matar. Uno me preguntó qué había en mi literatura que pudiera servir para construir una mejor sociedad. Mi respuesta: absolutamente nada. Le dije que lo que me gustaba del arte era su irreverente inutilidad. Decidí desarrollar la idea; hice una comparación entre escribir una novela impecable como El Conde de Montecristo e inventarse la penicilina o la anestesia, entre los cuadros de Van Gogh y la invención de la rueda. Concluí diciendo que para cambiar el mundo estaban el activismo y la política, porque la verdadera literatura no podía ensuciarse con estas intenciones. Y luego le dije que, a la larga, yo no sabría cómo construir un mundo mejor, porque ni siquiera sabía qué era mejor. Que a veces me parecía que tumbar el castillo entero sería más fácil que intentar repararlo. Una nueva oleada de risas nerviosas, aullidos y aplausos vino a respaldar mi sugerencia de dejar que todo el andamiaje se viniera abajo.

Hacia el final de la charla, me llegó el turno de responder la pregunta más venenosa de todas: “¿Por qué dice usted que es un gran honor venir a hablar de su libro aquí en la cárcel?”. Sentí crujir el hielo delgado, había ballenas asesinas bajo mis pies, pero les debía una respuesta sincera. Se la merecían. Ellos, ellas y yo también. Les dije que para mí, esa visita no era como un paseíto por el zoológico para ver de cerca a los leones y tigres, y que yo tampoco estaba ahí para decirles sandeces como que la literatura les podría ayudar a salir del cautiverio, o que por medio de la ficción podrían ser libres. Nunca me he caracterizado por el idealismo romántico.

“Para mí es un gran honor estar aquí”, dije, “y ofrecerles mis libros, porque ustedes conocen las dos caras de la sociedad. La mayoría de las personas interpretan la comunidad como un organismo puesto a su servicio, una máquina que funciona a su favor, un sistema que está ahí para velar por ellas”, agregué. “Pero ustedes, y aquí no importa si cometieron o no los crímenes por los que se les acusa, ya conocen esas instancias en que la sociedad es una bestia insaciable que viene a tragárselo a uno. Porque sí o porque no. Con o sin razón. Yo también he estado parado en ese sitio, aunque las arenas movedizas de la ley no me hayan jalado tan hondo como a ustedes. Y desde ahí escribo. Desde la periferia. Desde la desconfianza hacia un mundo que se autodenomina bueno y sensato. Que esconde su barbarie inherente, que cubre sus entrañas hambrientas con ropa de gala para fingirse civilizado. He escrito toda mi obra desde un estado de duda que todo lo devora, que todo lo incinera. Es una literatura para pocos y este es mi orgullo. No lo lamento en lo más mínimo. Y creo que, por sus circunstancias actuales, por sus pasados, por los futuros difíciles que el destino les depara, quizás ustedes tengan más probabilidades de entender lo que quiero decir en mis libros”.

“Era el tiempo perdido y el tiempo robado. Eran los cuerpos cosificados, convertidos en los positivos que un policía recibe cada vez que redacta una boleta de captura”.

Apenas dimos término a la charla, todo el público se puso de pie y vinieron, hombres y mujeres, a rodearme en un círculo estrecho. Los guardias les pedían calma, y ellos empujaban para llegar al escenario a extenderme papeles con poemas, dibujos, obsequios, a pedirme que les dedicara pedazos de papel, porque los libros pertenecían a la biblioteca y ellos querían algo propio para recordar nues-tro encuentro. Por supuesto que comprendí. “Para mi parcero y hermano, Jonathan, con aprecio”, y la firma. “Para la hermosa María Alejandra, con cariño”, y la firma… Y así sucesivamente, hasta que esa flor de carne emocionada fue perdiendo pétalos, y quedé solo en la tarima. Cuando llegué a casa, la adrenalina ya había bajado y una fuerte irritabilidad comenzó a embrujarme. Me sentía agresivo, tocado. ¿Por qué? No lo entendía muy bien. Saqué de mis bolsillos los poemas y dibujos que me habían regalado y los detallé con calma. Eran réplicas hermosas de las portadas de mis libros, versos de amor, versos de soledad, versos de furia. Dejé pasar unas horas. Me di una ducha. Consciente de que me hallaba en un estado nervioso delicado, al borde de la vehemencia fortuita, me mantuve al margen de mi esposa y mis hijas. Convertí mi enorme sala en un recinto de soledad estrecha. Me sentía hechizado, dolido y al cabo de un par de minutos, los diques cedieron. Tristeza. Profunda, rabiosa, inconsolable tristeza. Comencé a llorar. Como un niñito. Me atoraba con el llanto y con los mocos. Me agarraba el pecho, como queriendo hurgar ahí dentro en busca de una puta astilla. Recordaba que, al inicio de la charla, un guardia vino a llamar a los presos que debían ser retirados para entrega de medicamentos, y que Jeisson, uno de mis entrevistadores, se abstuvo de tomar su medicina para no interrumpir el evento. Y luego, cuando fuimos a la biblioteca para una sesión de fotos, los llamaron a almorzar, e Iván dijo que no le importaba quedarse sin rancho. Recordé la historia del anterior bibliotecario, un tal Nicolás, quien pasó cinco años preso y luego fue declarado inocente. Era el tiempo perdido y el tiempo robado. Eran los cuerpos cosificados, convertidos en los positivos que un policía recibe cada vez que redacta una boleta de captura, en el dinero que la cárcel del distrito cobra por cada cama llena. Era esto y todo lo demás. Era esto y esas dos horas de charla y risas y burlas abiertas contra toda forma de ley o autoridad lo que ahora venía a pasarme cuenta. Porque me dolía saber que estas personas que celebraron mi visita con dibujos de las portadas de mis libros y preguntas y carcajadas, esos hombres y mujeres que leyeron mis novelas y anotaron preguntas e inquietudes en hojas y libretas, se hallaban enterrados en el fondo de la tierra. ¿Y qué hice con esa tristeza? Pues lo mismo que hice con el orgullo y el privilegio de haber podido compartir esas horas con los espíritus salvajes encerrados en la Cárcel Distrital: celebrarla.