“Forman los escuadrones

frente al tricolor nacional

se escuchan las notas patrióticas

compuestas por Oreste Sindici

me escondo de esta pantomima

detrás del palo de tamarindo

contra el que orino largamente

con la paloma de la paz parada

the professor of English

teach us to live

and to write with correction

‘gringo go home!’”.

Santa Librada College Two – Jotamario Arbeláez

El nadaísmo, desafortunadamente, ha quedado un poco atrás en la historia de la literatura colombiana. A veces se olvida que durante un periodo considerable existió, a la luz del desdén e ira que en su momento generaron las producciones de esta vanguardia, un movimiento literario y cultural que sacudió los cimientos de la cultura pacata y escrupulosa de su época.

Definirlo resulta, aún hoy, difícil, pues el nadaísmo, como la buena literatura o la buena música, escapa de toda posibilidad de catalogación. Jotamario Arbeláez, una de sus figuras más destacadas, definiría el movimiento de la siguiente manera: “El nadaísmo es un beso enviado desde la punta de un guante de box”, para luego agregar que “el nadaísmo es un cuento de nunca acabar” y que “existen mil definiciones, todas falsas”. En principio, podríamos decir que, ante todo, fue una revolución gestada por los jóvenes y para los jóvenes de todos y cada uno de los límites espirituales que regían en Colombia. Una sacudida a los cuerpos pasivos de una cultura abarrotada de normas y convenciones.

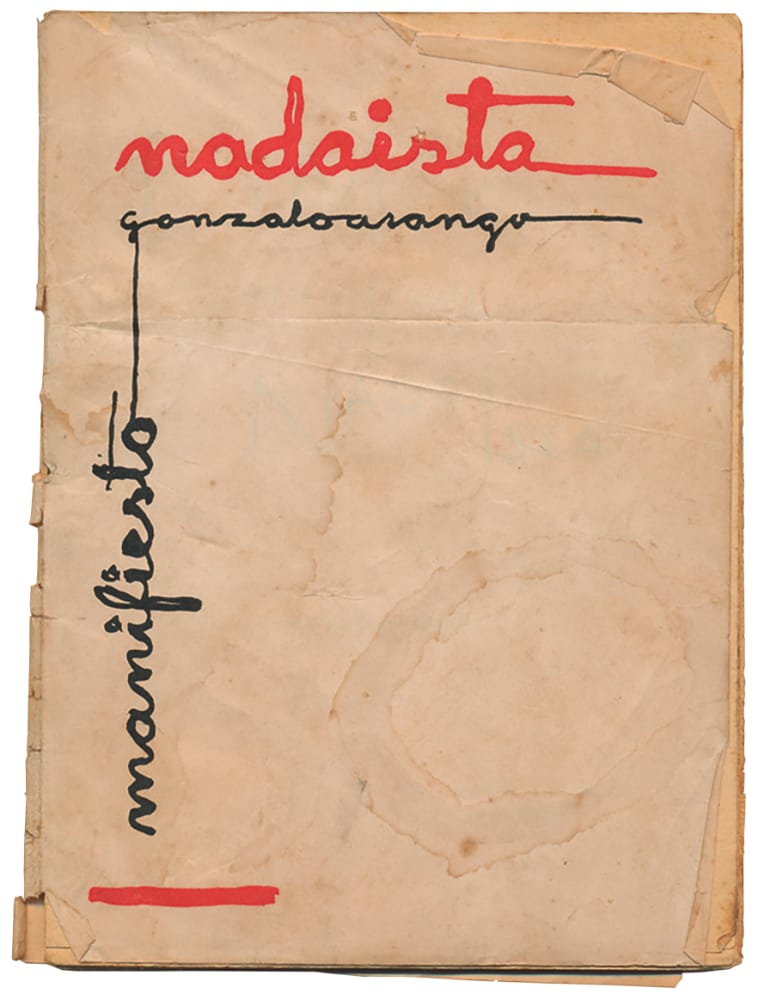

“Se ha considerado a veces al artista como un símbolo que fluctúa entre la santidad o la locura. Queremos reivindicarlo diciendo de él que es un hombre, un simple hombre, que nada lo separa de la condición humana común a los demás seres humanos”, rezaba a modo de presentación el primer Manifiesto nadaísta que escribió en 1958 Gonzalo Arango, primer y último profeta del nadaísmo. Entonces el país parecía subestimar la amenaza que se gestaba en los campos que miraba con indiferencia.

“Los nadaístas nos empeñamos en fracasar, y fracasamos en el intento”, sentencia con una sonrisa Jotamario Arbeláez, uno de los primeros discípulos de Arango, mientras nos atiende en medio de su enorme biblioteca. 57 años después de ese grito que destronaba a los artistas de su pedestal de mármol, vale la pena revisar el recorrido de esta vanguardia –tardía, pero vanguardia al fin− que sacudió todos los árboles para espantar a los cuervos de la cultura patria, se rió de las convenciones y destronó de sus poltronas empolvadas a los íconos cadavéricos de las letras y el pensamiento colombiano.

Y es que, en una sociedad de bustos oxidados, mojigatería eclesiástica y regionalismos de cajón, el movimiento de una manada de lobos adolescentes, lunáticos con hígado y pulmones de acero, le dio a la producción cultural nacional un aire nuevo, fresco, juvenil y rebelde, en concordancia con las revoluciones estéticas por venir en las décadas de los 60 y 70. La vigencia de su aullido desesperado por la lúgubre y oscura situación cultural y social de ese momento repica en las páginas de muchos escritores colombianos que, aún hoy, podrían llevar el rubro de nadaístas a pesar de que el movimiento se detuvo con el camionazo que se llevó el cuerpo y corazón latiente de Gonzalo Arango en 1976. Si no lo cree bien pueda y déjese contaminar por las páginas de Fondoblanco, de Alejandro Arciniegas Alzate, que el mismo Jotamario presentó.

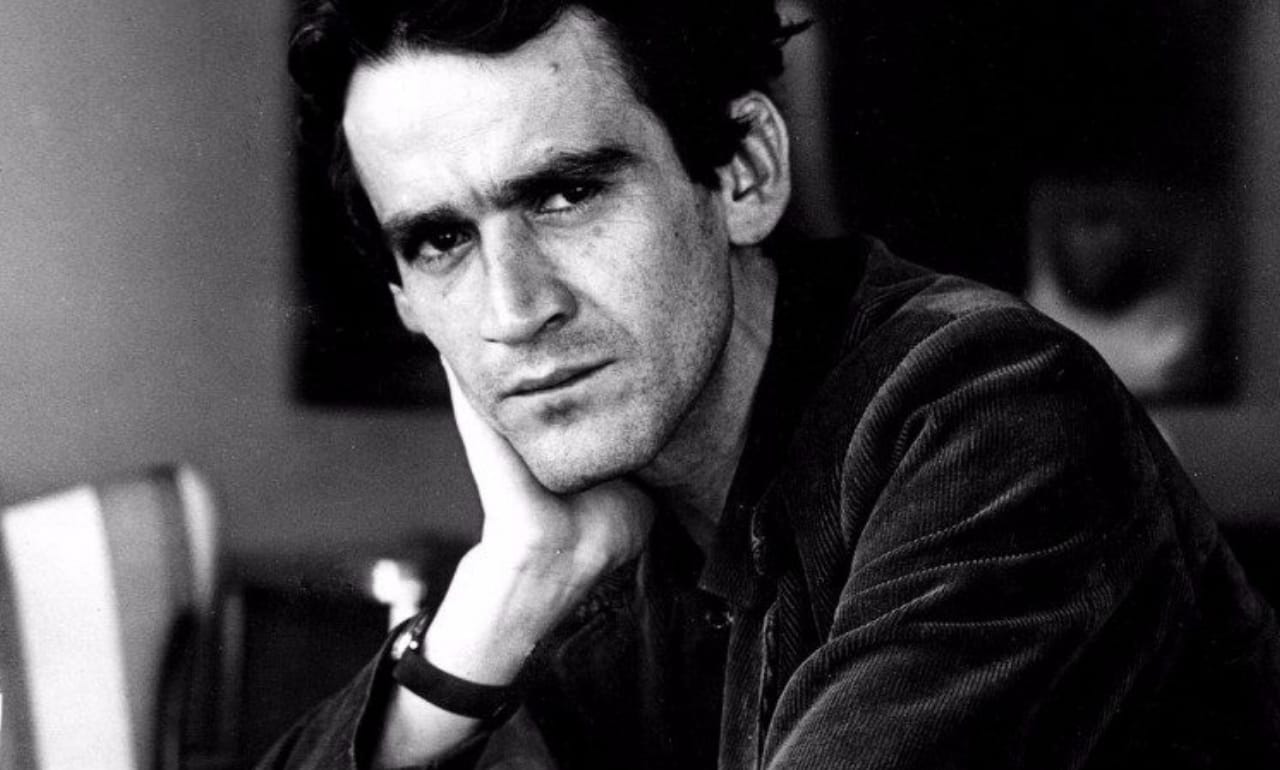

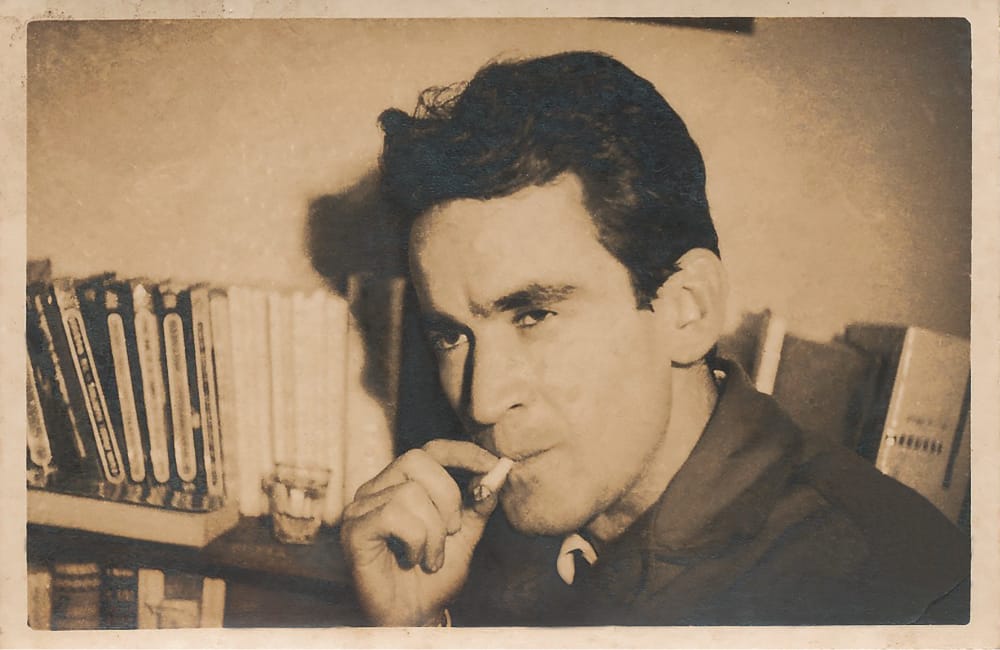

El ángel exterminador, aunque no buscara llevar ninguna corona o aureola, fue Gonzalo Arango, un genio nacido en la improbable geografía de Andes, Antioquia, municipio anclado en la cordillera occidental. Inspirado muy probablemente en las vanguardias europeas (fue un ávido lector de Breton), sus posturas pueden no resultar muy originales en este momento, pero el ruido y conmoción que armaron él y su ejército de insurrectos en medio de la mojigata provincia se erigió como un referente único en esa coyuntura, un llamado a la necesidad de rebelarse y desobedecer.

“Tiene el peligro de los labios rojos y los polvorines

mira los objetos con ojos tristes de aniversario

es el terror de los retóricos y los fabricantes de moral

es sensitivo como un gonococo esquizofrénico

inteligente como un tratado de magia negra

ruidoso como una carambola a las dos de la mañana

amotinado como un olor de alcantarilla

es un místico Zen que camina sin temblor a su condición eterna sobre

zapatos de gamuza

sufre el vértigo de los sacudimientos electrónicos del jazz y las

velocidades contra-reloj

corazón de rayo de voltio que estalla en el parabrisas de un Volkswagen

deseando la mujer de tu prójimo

se aburre mortalmente, pero existe”.

(El nadaísta – Gonzalo Arango)

Los focos del movimiento estuvieron en Antioquia y Medellín. En Bogotá se llevaba a cabo una dura lucha política motivada por el surgimiento del Frente Nacional, una aparente solución democrática –que desató en gran parte de la violencia que hoy padecemos– que cerró el camino a una tercera fuerza capaz de hacer frente a la rapiña de los partidos tradicionales. La intelectualidad capitalina estaba inmersa en una suerte de aletargada burocracia, y esto hizo más fácil que el movimiento liderado por Arango se extendiera por las provincias con toda la fuerza de su rebeldía juvenil.

Así, llevando su poesía por pueblos y ciudades –sabiendo aprovechar la amplia difusión que le daba la prensa por su carácter escandaloso−, Gonzalo Arango fue reclutando entre sus oyentes a jóvenes que simpatizaban con la nada que proponía, como sentenciaba en su primer manifiesto. En esa sociedad la mentira se había convertido en orden y “no hay nadie sobre quién triunfar sino sobre uno mismo”. Arango era consciente de que la lucha política nunca lograría salvar al hombre, porque el hombre debía salvarse a sí mismo.

Se unió al movimiento una generación de artistas y escritores, no solo poetas, que vieron en esta nueva figura la respuesta a unas plegarias pronunciadas entre dientes rabiosos cuando eran citados frente al prefecto de disciplina. Jotamario Arbeláez, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo Escobar (el genial X-504), Darío Lemos y Elmo Valencia son quizás hoy los más conocidos, pero como recuerda Arbeláez, en cualquier pueblo al que llegaron encontraron un correligionario. “Llegábamos a un pueblo en el que no habíamos estado y nos preguntaban si ya conocíamos al nadaísta de allí. En todo pueblo había por lo menos uno. En este era el homosexual, en el otro era el comunista, el peluquero, el loco, el intransigente, el que decía que no le dolía nada y entonces le ponían cigarrillos prendidos en la piel. Era como un fenómeno de la especie”. Cada quien vivió como quiso esta respuesta a la crisis espiritual de la generación. Como diría mejor Jaime Jaramillo Escobar: “El nadaísmo no cambiará al mundo, pero sí me cambiará a mí. Es imposible pedir más”.

Ni santos ni demonios, los mechudos desgarbados que recorrieron el país cambiando sus poemas por aguardiente, un cacho de marihuana, una sonrisa o una mujer coqueta, fueron, ante todo, seres humanos. Detrás de su poesía se advierte la mirada escrutadora de una juventud que aprendió a no tragar entero, a cuestionar los paradigmas de una cultura pacata y ensordecedoramente aburrida para una generación que soñaba con un cambio, con una revolución, que les diera un lugar más allá de las empolvadas bibliotecas, fuera de los libros carcomidos por las polillas y los dedos fríos de una intelectualidad ajena al difícil panorama nacional.

Mucho antes de que el mal llamado “rock en tu idioma” se convirtiera en una revolución artificial, los nadaístas bebían de la fuente inagotable de rebeldía que traía consigo la cultura naciente del rock & roll, y habían desdeñado el templo en donde los feligreses, tanto liberales como conservadores, marchaban obedientes a comulgar. También brindaron su apoyo a las nacientes bandas nacionales: son memorables sus colaboraciones con Los Ampex, y ha pasado a la historia la letra de Llegaron los peluqueros, que Gonzalo Arango compuso para Los Yetis, años antes de que Charly García y Nito Mestre cantaran a las Botas locas.

Y no es que (solo) fueran una tropa de marihuanos y borrachos, como intuían muchas lumbreras intelectuales de aquel tormentoso momento histórico. “El nadaísmo es un producto natural de una época pervertida. Época de culturas dirigidas por analfabetos”, sentenciaba Germán Arciniegas en las páginas de El Tiempo, en 1958, indignado por esa cultura incipiente, que amenazaba con pervertir los cerebros juveniles. Afortunadamente no se quedaron en el gesto, en el grito iracundo sin reclamo. Afortunadamente los nadaístas escribieron, escribieron mucho, y leyeron, leyeron mucho. De Sade a Lautremont, de Whitman a Henry Miller, leyeron a los beatniks y a los poetas malditos y, de ese pecho henchido de palabras, nacieron varios de los versos más interesantes de la poesía colombiana del siglo pasado.

“Un día

después de la guerra

si hay guerra

si después de la guerra hay un día

te tomaré en mis brazos

un día después de la guerra

si hay guerra

si después de la guerra hay un día

si después de la guerra tengo brazos

y te haré con amor el amor

un día después de la guerra

si hay guerra

si después de la guerra hay un día

si después de la guerra hay amor

y si hay con qué hacer el amor”.

(Después de la guerra – Jotamario Arbeláez)

¿Qué fue entonces el nadaísmo? Si hay un rasgo último que caracterice a este movimiento que nació a finales de los 50, se intoxicó y amó en los 60 y encontró el final con la muerte de su fundador en la segunda mitad de los 70, es que valiéndose del escándalo y la controversia, se dio a conocer a pesar de todas las críticas, censuras y descalificaciones. Y lo hizo exitosamente, con el entusiasmo juvenil de quien no distingue entre la poesía y la vida. Quizás su última enseñanza es que esos dos caminos pueden cruzarse. Casi seis décadas han pasado desde su primer manifiesto, y parece que lo hemos olvidado.

Vivieron, viven aún hoy, pero sobretodo en ese entonces vivieron. Gozaron con sus cuerpos cada uno de los excesos, se emborracharon con licores artesanales o con la caricia del sol, bailaron en los burdeles, sobre las mesas, entre los andenes, se rieron de las convenciones e invitaron a todo el mundo a vivir en esa orgía desmedida que nutrió cada uno de los versos de sus poesías. Leyeron, porque al final leer es vivir y vivir mil veces mil vidas distintas y, por encima de todo, escribieron. En servilletas de los bares, entre las páginas de sus libros desbaratados de tanto andar, en la insaciable máquina de escribir que Arango alimentaba de folios con las ganancias de las naranjas que vendía en pueblo cerca al rancho donde habitaba.

Pero esta revolución no tenía otro fin que la revolución misma. No era necesario proponer nuevos órdenes, pues se estarían fijando en un esquema, nadaísta pero esquemático al fin y al cabo. El nadaísmo no proponía, en últimas, otra cosa que vivir de manera natural, en el desorden, como fue orquestada la vida antes de que el hombre impusiera sobre ella sus categorías y sus maneras. Su arte no pretendía probar o definir nada, nada más que su quehacer mismo. Su poesía no definía al nadaísmo porque este fue y sigue siendo indefinible.

Gonzalo Arango murió tempranamente. A los 45 años se le estrellaron los planes de irse a Europa, para que “los colombianos al perderme… me ganen”. Quizás en definitiva así fue. Habrían faltado años para que su obra se consolidara, le quedaron faltando palabras por decirnos. Nos dejó una larga producción que osciló por todos los géneros escritos sin encontrar nunca la última palabra en ninguno de ellos. Le sobrevive un grupo de amigos que lo llevan tatuado en sus almas, así como lo llevan quienes han encontrado en sus palabras un sosiego ante la adversidad de una guerra demasiado larga en el país del “usted no sabe quién soy yo”.

Los nadaístas profesaron un profundo desdén hacia los trabajos convencionales. Sin embargo, durante mucho tiempo, tuvieron que ejercer diferentes ocupaciones para sobrevivir, pues aunque la prensa difundía sus textos, los libros de estos poetas y prosistas no se vendían. Jotamario Arbeláez, por ejemplo, trabajó ampliamente en el campo de la publicidad, aunque esta decisión haya sido censurada por muchas personas. “Trabajé en la publicidad porque nadie me pagaba un peso por un poema, en cambio por un eslogan sí lo hacían. Y con lo que me pagaban por un eslogan sostenía la bohemia nadaísta por quince días”. Como recuerda el poeta caleño, nadaístas no fueron solo aquellos aporreados por la vida, como el pintor Kat –llevado por el bazuco y enterrado en una tumba ínfima en Taganga– , también lo fueron quienes lograron transigir, cambiando la cultura de sus tiempos.

Los sobrevivientes de la pandilla siguen escribiendo. Más que nunca, a un ritmo que no conoce tregua. Jaime Jaramillo Escobar y Elmo Valencia continúan haciendo que valga la pena comprar libros. Jotamario Arbeláez y Eduardo Escobar regentan importantes columnas de opinión en los medios periodísticos más destacados de la nación. Desde allí, con el respeto que les merece una vocación escrita de más de medio siglo, se han ganado un lugar significativo en la crítica a los esquemas arbitrarios que censuraron desde su primera juventud. Ya no tienen el pelo largo ni los rasgos delicados de ángeles rebeldes que los caracterizaron hace décadas. Pero su vitalidad no conoce pausa, y sus plumas permanecen afiladas como siempre, tal vez su consigna está en el legado de Gonzalo Arango:

“Si buscas el tesoro

y lo encuentras facilito,

es un pobre tesoro.

Si te cansas de buscarlo

porque está muy profundo,

no mereces el tesoro.

Si lo buscas con amor y sacrificio

tu esfuerzo es oro,

aunque no encuentres el tesoro”.

(El tesoro – Gonzalo Arango)

En 2014 un grupo de los sobrevivientes del movimiento firmó una suerte de nuevo manifiesto que titularon “A la mierda con la guerra. Nadaístas por la paz”. En este documento de 32 páginas Jotamario Arbeláez, Elmo Valencia y Pablus Gallinazo, entre otros, exhortaban la necesidad de concretar un proceso de paz. Este periódico podría resultar, para algunos, una especie de contradicción a la luz de todo lo que promulgaban los nadaístas en el primer momento de la consolidación de las Farc. Sin embargo, resulta perfectamente coherente con su pensamiento. Como dice mejor Arbeláez: “Los que cambiaron fueron ellos, no nosotros. Nosotros nunca nos volvimos narcotraficantes”. Fue notable, no obstante, la ausencia de Eduardo Escobar que, debido a un cambio en su ideología política, rehuye del proceso que se lleva a cabo, todavía, en la Habana. El nadaísmo estará vigente hasta el momento en que las cosas estén bien. Y, si eso llegara a ocurrir, seguiría presente para recordarnos por qué no deberían estar tan mal. El aullido juvenil de la poesía nadaísta se levanta sobre los murmullos quedos de todos aquellos que tragaron entero y que, aún hoy, no han sabido preguntar ¿qué pasó?